| chi sono | Alessio Brandolini | che cosa ho scritto |

Tevere in fiamme Azimut, Roma, 2008 |

La quarta di copertina

| Le poesie di Tevere in fiamme sono percorsi dell’esistenza, mappe lacustri, fluviali, marine (oltre al Tevere, il Circeo e i laghi laziali) fin su per i Colli Albani. |

Una scelta di testi della raccolta

Da qui vedo il paese, in alto sulla destra Il fischio vibrante delle canne è spronato Ora mi lascio sfoltire dall’erba Se potessi parlarti un giorno Quello non era un sogno Uccelli della notte mettono il becco nella luna dei nostri occhi Mi ritrovo uno scalpitio di puledri nel petto Così resisto ai colpi del tempo, addolorato ma non sconfitto A volte osservo ad occhi chiusi come avrei Le branchie slargate Divido con gli squali di passaggio Ora se parlo qualcuno mi ascolta. Infatti lungo il Tevere oggi le auto in coda ardono l’aria Questo stormire d’acqua è il pianto che piove dentro. Essere costretti alla forca Buccia d’arancia la basilica di San Pietro Colpito proprio in mezzo E non dimentico nulla del giorno La notte è un foglio bianco ricoperto di solchi profondi Cola a sorpresa il sogno (dopo anni avviliti dall’oblio) Senza gloria mi piego per raccogliere Indosso le tue parole che un giorno a Eugenio Montejo, in memoria La città eterna ci rovina addosso, non bastano le palafitte Crolla addosso la pioggia di settembre giugno 2008 avevo bisogno del tuo sguardo d’occhi nel frattempo non trascurerò

La poesía cruza la tierra sola,

apoya su voz en el dolor del mundo

Eugenio Montejo*

Di notte la vita ha frammenti di bellezza

nascosti nelle voci suadenti delle foglie

quando si staccano dai rami e lente

planano sull’asfalto, sui sacchi d’immondizia.

lo stesso che ha scolpito questo cuore

fitto d’oscure macchie e pietra grezza

che cede alla polvere i petali della sua pigrizia.

dal vento che trascina con sé le tracce

di fiumi asciutti, o in fiamme,

di territori assetati e sconvolti in questi giorni.

con gli occhi chiusi poto i ciliegi

ma l’esodo dalle ferite è il frutto che ci afferra

e alimenta la voglia di ripartire dall’inizio

perché la bocca ha le sue aguzze spine

a sigillare i ricordi, i fiori carnosi della savana.

*

Di più non posso

sottrarmi alle tenebre, all’abisso

nel mare chiuso in uno specchio

e scalzo andare incontro al figlio

con le mani assicurate a un fosso.

ti racconterei dei bisbigli

d’ali del pappagallo chiuso

in una gabbia messa in mostra

in un salotto ingombro di sbadigli,

delle doglie dopo il parto respinto

dei toni aspri che scacciano la luce.

ma realtà spalmata nello sguardo

con la camicia sudata e le scarpe

sprofondate nel fango, i tacchi

sbattuti sulle pietre consumate

dal cammino e del suo esatto contrario.

La nuvola che sorvola i giorni lesta arpiona i sogni

con dolcezza porta via la pelle e i grani del rosario.Dà fuoco alla città e al bosco. Guarda:

adesso persino il Tevere è in fiamme!

*

Mi rivolgo al caldo tropicale per il piacere che ho della luce

con il tiepido sussurro emanato dal sordo che ascolta il sole

la devozione del sarto che a occhi chiusi si cuce le labbra

lo scuotimento dell’animale dalle zampe annodate al collo.

Sulle spalle le spine delle rose, le schegge degli alberi,

le pietre ancora calde di case e palazzi divorati dalle bombe.

lasciano un segno d’ali leggere, di rientri in punta di piedi.

Di ricordi vaporizzati dal sale

di uomini dallo sguardo onesto

del regolare fluire delle stagioni

di nidi di grano e spighe di frutti

di fiori di fumo che salgono dalla legna che arde

del piacere del corpo rivestito con borchie di rame.

un passaggio di piume, una fuga di iene assassine.

*

Di notte fodero il buio con spessi strati di neve

e immobile ascolto le cicale che da sempre

ci respirano accanto o si nascondono nelle nostre vene.

mi fascio la fronte di spine, metto nei denti il veleno giusto.

Nel flusso sciolto dal sogno c’è sangue dappertutto

di madri e padri che in guerra hanno perso il figlio.

Al rallentatore rivivo il viaggio dell’indeciso

del pazzo ubriaco e trafitto da foglie di banano, platano o fico.

voluto che fosse il mondo

e ascolto il triste scoppiettio del forno

annuso e sfioro con le dita il pane

bianco a lievitazione naturale

i decenni spesi (e ormai persi) a farsi del male

a scagliare parole di sconforto sulle navi in fuga d’Ulisse.

*

Dialogo tutto il giorno coi pesci tropicali dagli elettrici colori

stando in ascolto delle stelle da rosicchiare in silenzio

delle cicale rinchiuse in bolle d’aria che fanno tanta tenerezza.

dal prossimo tuo

odiato come te stessa.

Risalgo in verticale

afferro la superficie

esplodo in cerca

di un soffio, con te

chiusa tra vetro e mare

la faccia dilatata

di osservatrice inquieta.

la tenera mollica, la crosta dorata

l’uva matura di mio padre

ma solo a te

ho aperto un varco tra le canne

in quel sogno di baci profondi

poi fatto a pezzi dal grido del corvo.

*

Questo stormire d’acqua non è un suono

atavico come tu dici, ma la fontana

di Trevi e sulle foglie dei platani

disposti a croce non sta scritta la vita.

Da lì non scendono gemme dorate

ma punte di lance che si conficcano

nella carne marcia dei pesci d’acqua dolce

e nelle teste dei passanti: puoi vederli a lungo

in ginocchio a raccogliere frammenti, ricomporre

con scrupolo il puzzle della memoria, delle emozioni.

le pallide cortecce dei platani, il volto ustionato e stanco

delle città-mondo che alla svelta s’espandono senza freni.

Al padre vorrei dire ciò che sento

portargli in dono non la rabbia per la terra maltrattata

ma l’inutile scheletro per seppellirlo con questi versi

in un’urna romana sotto il paese medievale

dove sono cresciuto all’ombra della torre campanaria.

Alla madre una semplice e docile preghiera

di pietre taglienti che il tempo ha trasformato in pane.

a mostrare il danno irreparabile.

Così il sarto che a se stesso cuce gli occhi

e più tardi, con destrezza, anche la bocca.

*

Grandinata di parole sparate dal silenzio

strapazzato dai tubi di scarico delle auto

dei bus lunghi una quaresima voluti dal sindaco ecologista.

Da un pensiero antico nascosto tra foro d’Augusto e le torri

le dighe di calcestruzzo di Tor Bella Monaca, del Prenestino.

con il papa tedesco a Istambul sceso nel fiume

nella visione d’amore che abbraccia il nemico.Così capovolta è una barca

la cupola va in fuga e lesta

arriva all’altra sponda latina

dove la chiesa cattolica

ha indorato regimi di tortura.

all’osso che ci sostiene

assieme a ogni tipo

di sospetto, coi lacci

delle stelle attorcigliati al collo.

nemmeno al buio, o sotto tortura.

*

Un paio di labbra screpolate dal freddo

fissano a lungo Roma murata dalle auto

poi si stringono a sottile, oscena fessura

cerniera di rame e d’acciaio, antiscasso

punto esclamativo scoppiato in silenzio

in combutta con l’odio che ancora perdura.

di terra grassa macinata lentamente da silenzi oceanici

dove gli alberi del lungotevere organizzano una danza

con i fili spinati che giungono dalla Palestina

le tremule luci di Castel Sant’Angelo riflesse nell’acqua.

di scucire le labbra

e lanciare un grido

affondare i denti avvelenati al collo gelido del tuo dio.

*

Agli occhi appenderò il sorriso e la rabbia

non mi chiederò se dormo o son desto

e la notte è solo un residuo di luce gialla

o se questa gioia è il nostro umile concerto.

Coi baci volevo spogliarti dal dolore e dall’esilio

le mie dita legate al tuo corpo erano una grancassa

la lingua lo svelto violino che scioglieva ogni dubbio.

i granelli di polvere che ci conoscono.

Verranno lune più dolci? altre pietre?

ci sorrideranno fiumi più limpidi?

terre da arare e difendere a denti stretti?

mi avvolsero di nebbia luminosa.

Ora che non ci sei ti mostrerò altre storie

farò i conti con gli osti, i vivi e i morti,

con il vento divino che strapazza le foglie

incunea tra sole e luna lo sposo e la sposa.

*

né il verde profumo della savana. Ai tropici fa freddo

e a volte cade persino la neve.

Sono stato sotto i ponti e ho visto le tenebre

le croci, il fiume tagliato in due dall’oceano dei liquami

il tatuaggio di nuvole sulla pelle strappata alle lucertole.

i conflitti sul lavoro con le scimmie ammaestrate

i pugni allo stomaco dati e ricevuti

la manciata di chiodi che segnano il percorso

gli alberi strappati alla terra, le menti telecomandate.La ripresa del sogno

I lampi sinistri del Tevere illuminano gli sfregi sul volto della Terra.

perso al volo, in salita

bagna il becco nel nero delle strade

nella calma dei buoi che trascinano

le foglie dei platani, degli ulivi

persino dei banani dove sta scritta la vita.

Nel paesaggio saldo e assoluto delle rovine che ci rotolano addosso

oggi trovo un canto e ti vengo incontro (se posso, se me lo permetti)

negli occhi la luce sfibrata ma tenera di Roma

sulle spalle le pietre del fiume. E questa voce che alla tua s’affianca.

CON I NEON NEL CUORE

sempre aperti per confondermi

le idee. perché aspettavo che il silenzio si adagiasse

nell’antro del cuore (farfalla dalle ali stropicciate)

e tu avresti dovuto abbatterlo nei pressi

di fontana di Trevi dove ho vissuto i momenti più felici

e quelli più duri, farciti con il fiele dell’esilio,

con il soffio della tua esistenza, con il tuo corpo che avrebbe potuto

accogliere il mio. ho provato, sai, a seguire il canto: il sordo rumore

delle rose era assordante. i ricordi. le facce. i pensieri che sbattono

nel cervello i piatti per delle ore. meglio, allora, lanciarsi dal ponte

coi professori-poeti e i poeti di professione, io sto con gli sguatteri

della poesia. tornare all’ombra tangibile, allo scarto di se stesso,

alle menzogne sincere, al taglio della mano e carne, lingua e naso.

alla verità impudica che sanguina persino sui manifesti pubblicitari.

il giardino (mia tomba odorosa) e avrò sempre bisogno dello sguardo

della tua forma che scroscia dalle altre mille immagini di Roma:

a festa illuminata e persa dietro il fiume in fiamme, ai neon,

al nido di lamiere, teli di plastica e cartoni dei rifugi dei derelitti.

ai patinati e giganteschi oggetti (calze, orologi, auto, profumi...)

reclamizzati da visi perfetti, da corpi ginnici abbronzati e ardenti.

trovi la traccia persino nei volti dei passanti

di questa malattia che, in effetti, non lascia scampo: ci cala dritti nel pozzo

poi lentamente ci affonda (acre oblio del sonno) nelle sue morbide braccia.

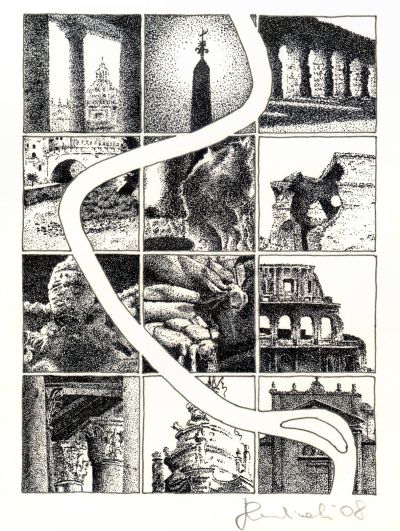

Il disegno che chiude il libro,

di Stefano Cardinali

Nessun commento:

Posta un commento